-De las 250 mil hectáreas cultivadas en 1984, hoy solo existen poco más de 10 mil

-En 1972 el 50 % de la población yucateca dependía de la explotación del henequén y actualmente apenas 3 mil familias viven parcialmente de esa actividad.

-Yucatán llegó a ser el principal productor de fibra en el mundo.

-De producir más de 186 mil toneladas anuales, ahora el registro es de solo 4 mil.

-La Zona Henequenera la conformaban 62 municipios con 32 desfibradoras. En este 2025 solo una veintena de municipios siguen con el cultivo y a duras penas operan 7 desfibradoras.

Mérida, 21 de febrero de 2025 (Por Rafael Mis Cobá).- Si lo que queda de la actividad henequenera no recibe de manera urgente apoyos para continuar con su fomento, en pocos años prácticamente colapsará y pasará a ser solo parte de la historia de Yucatán, sentenció Bernardino Martín Chan, presidente de la Asociación de Parcelarios de Yucatán “Felipe Carrillo Puerto”.

Con más de 50 años dedicado a la producción de esta variedad de agave originaria de Yucatán, llamada kij por los antiguos mayas, el señor Martín Chan hizo un dramático llamado de auxilio al gobierno de Yucatán para que esta actividad sea incorporada urgentemente a los programas de apoyo oficiales y pueda seguirse cultivando y dar sustento económico a quienes aún se dedican a su fomento.

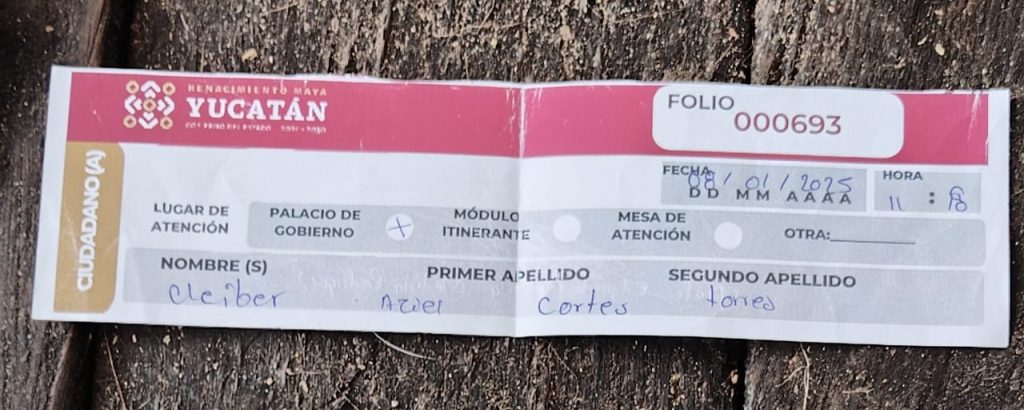

Explicó que lamentablemente, hasta ahora, el henequén no ha sido tomado en cuenta por la presente administración y pese a que desde el pasado 8 de enero entregó una carta en Palacio de Gobierno en la que solicita una serie de apoyos, hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta. La solicitud fue recibida por el empleado Cleiber Cortés Torre bajo el folio 000693.

Subrayó que la explotación del agave todavía tiene potencial y sin duda alguna puede revitalizar la economía de varios municipios y fortalecer los ingresos de los campesinos y parcelarios que todavía tienen fe y esperanza en ese cultivo.

Hizo notar que la explotación del henequén nunca ha sido un trabajo fácil porque desde la siembra mantenimiento, corte, raspado, secado, elaboración de pacas y demás procesos, se requiere de un fuerte trabajo físico, en gran parte bajo los rayos del sol y de las lluvias, “pero quienes nacimos en los plantíos y lo hemos trabajado con nuestros padres y abuelos seguimos y seguiremos hasta morir, porque el henequén es parte de nuestra vida y de nuestra historia como mayas”, recalcó.

Bernardino Martín, quien desde los cinco años de edad acompañaba a su papá a las parcelas, expuso que, aunque es difícil encontrar ahora a personas que quieran trabajar en la actividad, siempre hay gente dispuesta a esa labor. Observó que actualmente la mayoría de los jóvenes del campo ni de chiste quieren realizar esas tareas porque prefieren lo fácil, no les gusta el trabajo rudo y por ello optan por emplearse en maquiladoras de ropa, comercios, hoteles y restaurantes.

Trabajo de hombres

“Cultivar el henequén es un trabajo de hombres porque requiere de rudeza, fuerza y amor por el henequén, pero todavía hay quienes estamos dispuestos a seguir con este trabajo que nos llena de orgullo”, acotó.

El dirigente sostuvo que los verdaderos parcelarios tienen fe en la actividad y consideran al henequén un emblema de Yucatán “y no queremos que desaparezca, ya que además de su potencial contribuye al cuidado del medio ambiente porque es una fibra natural”.

En el escrito entregado al gobierno del Estado Bernardino Martín plantea que el henequén sea contemplado en el Programa de Coinversión Rural para el Renacimiento Maya, como una actividad estratégica para la revitalización del campo yucateco que permita el desarrollo económico y social de las regiones productivas.

La petición al gobierno

La ayuda actual que solicitan es para la conservación, mantenimiento y fomento nuevas siembras

–Pedimos al gobierno establecer un programa de mantenimiento de unidades de producción de henequén con el apoyo económico muy similar al programa Sembrando Vida, para llevar a cabo las labores de chapeo, fumigación y guardarraya por un monto de 5 mil pesos por hectárea en producción.

-Apoyo para la adquisición de herbicidas a mitad de precio y que lleguen en tiempo uy forma.

-Incrementar el apoyo a la producción de fibra para que en vez del peso que se pagaba por cada kilo producido, sea ahora de dos pesos.

El desplome de la actividad

La actividad que en 1984 llegó a registrar una superficie cultivada de 250 mil hectáreas, según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno federal, en este 2025 apenas existen alrededor de 13 mil hectáreas, de las que solo 4 mil están en producción, explicó Bernardino Martín.

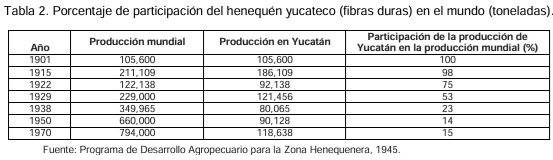

Yucatán logró ser el mayor productor de fibra EN EL MUNDO con 105 mil 600 toneladas en 1901 y al paso del tiempo, aun con los vaivenes del mercado y los nuevos países que incursionaron en la producción el Estado se mantuvo entre los primeros sitios, tal como asientan los registros oficiales de la Sader que señala que en 1915 el inventario fue de 186 mil toneladas y 1972 de 114 mil 186 toneladas.

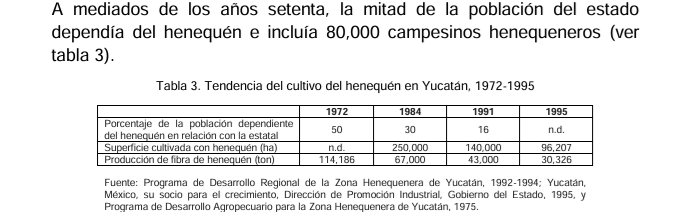

También se apunta que a mediados de los años setentas el 50 por ciento de la población yucateca dependía de la actividad y daba empleo directo a 80 mil campesinos, sin tomar en cuenta a los cerca de 4 mil obreros que laboraban en las cordelerías que operaba Cordemex.

De las 250 mil hectáreas cultivadas en 1984, hoy solo se tienen 13 mil; de la producción máxima de 125 mil toneladas de fibra en 1972, ahora solo se estima en 4 mil, y, de los 80 mil campesinos que se dedicaban a su fomento, en la actualidad se considera que son apenas dos mil.

A continuación los datos al detalle de acuerdo a registros de la Sader federal, Sader estatal y el productor Bernardino Martín.

Superficie cultivada:

1984, 250 mil hectáreas; 1991, 140 mil; 1995, 95 mil; 2012, 12 mil; 2019, 15 mil y 2025, 13 mil.

Producción de fibra:

1901, 105 mil 600 toneladas; 1915, 186 mil toneladas; 1922, 92 mil 138; 1929, 121 mil 456; 1938, 80 mil 065; 1950, 90 mil 128; 1970, 118 mil 638; 1972, 114 mil 186; 1984, 67 mil; 1991, 43 mil; 1995, 30 mil; 2012, 27 mil, y 2025, 4 mil toneladas.

Población que dependía de la actividad:

1972, 50 %; 1984, 30%; 1991, 16%.

El total de municipios yucatecos que formaron parte de la zona henequenera fueron 62: Abalá, Acanceh, Baca, Bokobá, Cacalchén, Cansahcab, Celestún, Conkal, Cuzamá, Chapab, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzoncauich, Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín.

Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Mérida (comisarías), Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Opichén, Progreso, Sacalum, Samahil, Sanahcat, Seyé, Sinanché, Sudzal, Suma de Hidalgo, Tahmek, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tepakán, Tetiz, Teya, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán, Xocchel, Yaxkukul y Yobaín.

Cordemex

Cordemex logró operar una veintena de desfibradoras o raspadoras de henequén distribuidas en municipios estratégicos, además de las que tenían los particulares.

Actualmente, en febrero de este 2025, solo funcionan a un porcentaje muy bajo de su capacidad 7 desfibradoras que se ubican en: Telchac Pueblo 3; Baca, 2; Citilcum, 1 y Holactún 1.

La planta José María Morelos, correspondiente a Telchac y que está bajo la responsabilidad de Bernardino Martín opera solo cuatro días a la semana y apenas procesa entre 80 a 100 mil pencas en cada turno, cuando su capacidad total es de 500 mil pencas en cada jornada. En los años de mayor producción laboraba hasta dos turnos todos los días.

En este lugar los trabajadores complementan sus ingresos cultivando hortalizas utilizando el bagazo como tierra y abono.

El precio de venta actual por kilogramo de fibra (sosquil) es de 26 a 27 pesos y entre los compradores están Juan Carlos Jiménez, Raúl Espinosa y José Solis.

Tres décadas duró Cordemex

En cuanto a la paraestatal Cordemex fue creada el 29 de diciembre de 1961 durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos y del gobernador del estado, Agustín Franco Aguilar. Tras 30 años de operación fue liquidada en 1991. Durante las tres décadas en que funcionó se encargó de industrializar y comercializar el henequén producido en el Estado, a la vez que fungió como instrumento rector de la agroindustria henequenera dándole a Yucatán un dinamismo económico que sobresalió en la región. No solo operó entre 15 a 20 desfibradoras sino también cordelerías que generaron unos 4 mil empleos directos y alrededor de 250 mil indirectos en toda su cadena productiva.

El objetivo de la paraestatal era también asegurar la venta al mejor precio posible de la producción de henequén, así como generar el mayor ingreso al estado de divisas a través de la exportación de sus productos.

De acuerdo a datos históricos, la agroindustria del henequén se inicia en Yucatán aproximadamente en 1850, pero antes, el henequén ya era explotado por los mayas para elaborar jarcias, hilos, sacos, bolsas, hamacas y una amplia variedad de implementos para el trabajo y uso diario en las casas.

Hacendados voraces

La información recabada señala que a principios del siglo XX la agroindustria henequenera en el Estado era una fuente de enorme riqueza para los voraces hacendados y comerciantes involucrados en la actividad, aprovechándose de la explotación de miles de campesinos encasillados en las haciendas que trabajaban en condiciones inhumanas, prácticamente en la esclavitud.

Al paso del tiempo la producción de fibra en Yucatán fue perdiendo competitividad por la aparición de nuevos productores de varios países como Tanzania, Brasil, Kenia, Colombia, Madagascar y otros, así como por la aparición de fibras sintéticas.

Como señalamos anteriormente, la creación de Cordemex en diciembre de 1961 significó la construcción del complejo industrial más grande y moderno del mundo para la industrialización de la fibra del henequén con 20 desfibradoras repartidas en la zona henequenera y 3 cordelerías en Mérida para la fabricación de hilos, jarcias, sacos, telas, tapetes y recubrimientos de muros. Asimismo, se construyó una planta específica para la obtención de esteroides usados en la industria farmacéutica, que eran extraídos del jugo del henequén en el proceso de desfibración.

La visión de aprovechar de manera integral todos los subproductos del henequén era tan completa que adicionalmente, en varias unidades desfibradoras se construyeron establos para criar vacas lecheras que se alimentaban del bagazo y demás residuos del agave. También los desechos se utilizaron en pruebas piloto en la industria de la construcción para hacer placas de concreto mezclado con la fibra de henequén, láminas de resina poliéster, refuerzo estructural de diversos plásticos, tableros de material aglomerados y otros.

Los campesinos siempre sin mejorías

Era común ver a los trabajadores de las desfibradoras retirarse de sus centros de trabajo llevando a casa bolsas de leche fresca que se les regalaba, pero que, lamentablemente, por falta de costumbre y educación en temas de salud, el producto lácteo casi siempre terminaba en la basura debido a que las familias no lo consumían.

La explotación integral del agave logró que Cordemex tuviera un período relativamente corto de auge que dinamizó la economía de la zona y benefició en gran medida la economía de sus aproximadamente 4 mil obreros, aunque el sector campesino que se dedicaba de manera directa al trabajo rudo de campo poco avances tuvo para salir de sus niveles de pobreza.

Como apuntamos párrafos arriba, la evolución del mercado internacional de fibras con la aparición de nuevos países productores y la presencia de fibras sintéticas afectó la comercialización de los productos ocasionando desequilibrios financieros, a la vez que el número de campesinos que participaban en la agroindustria no dejaba de crecer hasta que la operatividad de Cordemex resultó insostenible.

Esperanza en el Renacimiento Maya

Comenzaron los subsidios federales para mantener todo el aparato productivo, pero debido a que el dinero requerido fue cada vez mayor, Cordemex aplicó diversas medidas para reducir sus pérdidas y los cuantiosos subsidios logrando por un tiempo dejar de ser una carga pesada para el erario público e incluso, en 1983 llegó a operar en punto de equilibrio. En 1989, sin embargo, como parte de la política federal de desincorporación de paraestatales surgieron los primeros visos para su liquidación y privatización. En marzo de 1990 se puso en marcha el programa de reestructuración de la actividad henequenera y se liquidó a casi el 40 por ciento de sus trabajadores.

Para 1991, durante el gobierno interino de Dulce María Sauri se concretó el cierre de Cordemex y meses después las fábricas pasaron a manos de empresarios yucatecos y grupos de parcelarios, quienes paulatinamente y bajo el argumento de baja rentabilidad las fueron abandonando hasta quedar ahora solo 7 plantas que funcionan a menos del 50 por ciento de su capacidad, con la sombra del cierre total si el gobierno del Renacimiento Maya no otorga apoyos a la actividad henequenera.